इस लेख में नाटक के तत्व और अंगों पर विस्तार से लिखा गया है। नाटक विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी अथवा जिज्ञासु को यह ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जिसके माध्यम से विद्यार्थी नाटक के विभिन्न तत्व का सूक्ष्मता से अध्ययन कर सकेंगे और अपने ज्ञान का अर्जन कर सकेंगे।

यह लेख नाटक के विभिन्न तत्वों पर विस्तार से ब्यौरा प्रस्तुत करता है।इस लेख के माध्यम से संपूर्ण नाट्य तत्वों की जानकारी मिल सकती है। यहां निहित सभी तत्वों का गहन विवेचना की गई है। इसके उपरांत आपको नाटक के तत्वों की जानकारी हो सकेगी।आपके ज्ञान का वर्धन होगा ऐसी कामना के साथ यह लेख लिख रहे हैं –

नाटक के तत्व – Hindi notes on Natak ke tatva

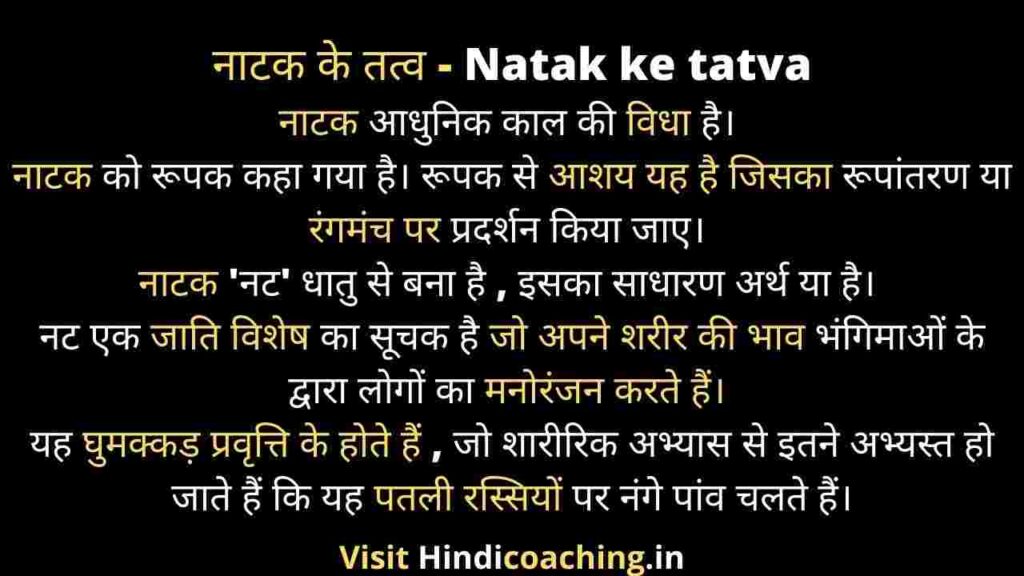

नाटक आधुनिक काल की विधा है। नाटक को रूपक कहा गया है। रूपक से आशय यह है जिसका रूपांतरण या रंगमंच पर प्रदर्शन किया जाए। नाटक ‘नट’ धातु से बना है, इसका साधारण अर्थ या है। नट एक जाति विशेष का सूचक है जो अपने शरीर की भाव भंगिमाओं के द्वारा लोगों का मनोरंजन करते हैं। यह घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, जो शारीरिक अभ्यास से इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि यह पतली रस्सियों पर नंगे पांव चलते हैं।इन्हीं प्रदर्शनों के आधार पर ‘नट’ धातु से नाटक का निर्माण हुआ है।

यह भी पढ़ें

नाटक लेखन की परिभाषा और उदाहरण

उपन्यास के तत्व की संपूर्ण जानकारी उदाहरण सहित

नाटक सदैव अपना नया रूप समय अथवा परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। पूर्व समय में नाटक की रचना मनोरंजन के उद्देश्य से की जाती थी। यह समय के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक आदि अनेक रूपों में ढलती रही है। आज नाटकों की रचना बहुउद्देशीयों की पूर्ति के लिए की जा रही है।

नाटक की रचना अंततोगत्वा रंगमंच को ध्यान में रखकर ही की जाती है।सफल नाटक उन्हें ही माना जाता है, जिनका रंगमंच पर अभिनय किया जा सके।

1. कथावस्तु ( नाटक के तत्व )

कथावस्तु नाटक का प्राण होता है। बिना कथावस्तु के नाटक की संकल्पना नहीं की जा सकती। अंग्रेजी में कथावस्तु को ‘प्लॉट’ की संज्ञा दी गई है। अर्थात वह परिधि या वह जमीन जिस पर भवन रूपी नाटक की रचना की जानी है। वह प्लॉट जिस पर व्यक्ति अपने अनुसार भवन तैयार करेगा। इसी प्रकार कथावस्तु के अंतर्गत पूरे नाटक का सार रचा जाता है।

कथावस्तु तीन प्रकार की मानी गई है –

१ प्रख्यात –

इसके अंतर्गत उन कथाओं का संकलन किया जाता है जो, प्रख्यात हो अथवा प्रसिद्ध कथा हो

जैसे – ऐतिहासिक और पौराणिक घटनाएं।

२ उत्पाद्य –

इसके अंतर्गत व्यक्ति के मन मस्तिष्क की कल्पनाएं होती है जो नाटक के रूप में व्यक्त होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपने कल्पनाओं के द्वारा कथावस्तु को तैयार करता है।

३ मिश्र प्रख्यात –

- इसके तहत व्यक्ति प्रसिद्ध कथा और अपनी कल्पनाओं का मिश्रण करके कथावस्तु को तैयार करता है।

- आज कई ऐसी घटनाएं हैं, जो पूर्ण रूप से प्रमाणिक नहीं है।

- उसके साथ कुछ घटनाएं जोड़ने पर भी दर्शकों में उत्सुकता जागृत होती है।

- वह पूर्ति कवि अपनी मन की कल्पनाओं के द्वारा करता है।

उपर्युक्त बताया गया है कि, कथावस्तु नाटक का प्राण होता है।

अतः कथावस्तु की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि वह रंगमंच पर सफल अभिनय किया जा सके। इसमें समय, दृश्य, वाद – संवाद, अभिनेता आदि का सटीक तालमेल ही नाटक की सफलता का मूल मंत्र हो सकती है। इसका विशेष ध्यान कथावस्तु में रखना चाहिए।

यह भी पढ़ें-

सृजनात्मक लेखन की परिभाषा और उदाहरण

रचनात्मक लेखन (मीडिया और आधुनिक समाज)

2. पात्र का चरित्र चित्रण

नाटक के अभिनय के लिए पात्रों की नितांत आवश्यकता होती है। बिना पात्र के नाटक का अभिनय संभव नहीं है। नाटक में पात्रों के चयन के लिए विशेष आग्रह किया गया है। पात्रों के गुण, चरित्र और स्वभाव आदि का विशेष महत्व है।पात्रों के चयन में इन सभी गुणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

नायक उच्च कुलीन

गुणवान

अच्छा वक्ता

मिलनसार

सामाजिक व्यक्ति

यह सभी गुण नाटक के नायक में होने ही चाहिए।पूर्व समय के नाटकों में पात्र का चरित्र – चित्रण बोलकर किया जाता था।उसके गुण, स्वभाव और उसकी वीरता का बखान उच्च स्वर में किया जाता था। यह दर्शक से पात्र का परिचय कराने का एक माध्यम भी था।वर्तमान समय में इस क्रियाकलाप की आवश्यकता नहीं पड़ती।वर्तमान समय में सीमित पात्रों के लिए आग्रह किया गया है।

पात्रों का चयन करते समय केवल उन्हीं पात्रों का चयन किया जाना चाहिए, जो कथानक को गतिशीलता प्रदान करते हैं।अनावश्यक पात्र कथानक की गति को धीमा करते हैं, अंततः यह बोझिल और बेरस बन जाता है।

पात्र कथानक अथवा कथावस्तु के अनुकूल ही होने चाहिए।अगर ग्रामीण कथावस्तु है तो ग्रामीण पात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए।अगर कथावस्तु में ऐतिहासिक या पौराणिक पृष्ठभूमि है तो पात्र भी उसी के अनुकूल होने चाहिए। उनकी भाषा, वेशभूषा, संवाद, दृश्य योजना, प्रकाश योजना सभी इसी प्रकार के हो ऐसा ध्यान रखा जाना चाहिए।

3. संवाद ( नाटक के तत्व )

नाटक को दृश्य काव्य माना गया है। अर्थात इसमें पात्रों के साथ-साथ संवाद का भी विशेष महत्व है। संवाद पात्र और वातावरण के अनुकूल होना चाहिए।जिस परिवेश का पात्र हो भाषा शैली और संवाद उसी के अनुकूल होने चाहिए।

अगर युद्ध भूमि का दृश्य दिखाया जाना है तो, संवाद भी युद्ध भूमि में बोले जाने वाले होने चाहिए। जिसमें वीर रस और ओज रस का समावेश किया जाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अन्य प्रकार के दृश्य अगर प्रस्तुत किए जाते हैं तो संवाद भी उन्हीं के अनुकूल होने चाहिए।दृश्यों से संवाद का मेल ना होना नाटक के असफल होने का प्रमुख कारण हो सकता है।इसलिए संवाद को ठीक प्रकार से। रंगमंच पर बोला जाना चाहिए।

- भाषा सरल सुबोध और सुगम में हो।

- अधिक क्लिष्ट भाषा दर्शकों में अरुचि पैदा करेगी उसकी सफलता में यह बाधक बन जाएगी।

यह भी पढ़ें-

4. देशकाल वातावरण

नाटक में सजीवता लाने के लिए देशकाल वातावरण की योजना ठीक प्रकार से की जानी चाहिए। पूर्व समय में यूनानी तथा पारसी रंगमंच के नाटक दिन – रात चला करते थे।

उस समय प्रकाश और पर्दे की उचित व्यवस्था नहीं थी।

साधनों के अभाव में वातावरण ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जाता था।

रंगमंच पर अगर संध्या की सभा बैठी है तो, वह दृश्य ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया जाता था।

वर्तमान समय में साधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए देशकाल वातावरण का सटीक दृश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर नाटक में संध्या का समय है तो, संध्या का दृश्य ही दिखाया जाना चाहिए। अगर युद्ध भूमि की घटना रंगमंच पर दिखाई जा रही है तो, युद्ध भूमि का दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।सजीव वातावरण दर्शकों में रोचकता , उत्सुकता और तारतम्यता स्थापित करती है।उसके हृदय को सहृदय बनाती है, जिसके उपरांत दर्शक नाटक में अपने आप को स्थापित कर लेता है।यहां से नाटक की सफलता का मार्ग खुलता है।

5. भाषा शैली ( नाटक के तत्व )

नाटक की भाषा शैली पात्र और कथावस्तु के अनुकूल होनी चाहिए। जिस प्रकार की कथावस्तु निर्धारित की गई है , ठीक उसी प्रकार की भाषा शैली का चयन किया जाना चाहिए।भाषा शैली का प्रयोग पात्रों के द्वारा किया जाता है।अतः जिस प्रकार के पात्र होंगे भाषा शैली उसी प्रकार की होनी चाहिए। अगर कोई ग्रामीण, यह कृषक है तो उसकी भाषा ग्रामीण या किसान जीवन की होनी चाहिए।अगर पात्र महल या दरबार का है, तो भाषा महल या दरबार का होना चाहिए।

- भाषा सरल सुबोध और सुगम में होने चाहिए।

- बोझिल और सांस्कृतिक भाषा शैली का प्रयोग करने से बचना चाहिए।

- छोटे-छोटे संवादों में ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. वेशभूषा ( नाटक के तत्व )

वस्त्र, परिधान और वेशभूषा व्यक्ति का परिचय कराती है। किसी भी व्यक्ति का परिचय वस्त्र और उसकी वेशभूषा से किया जा सकता है। एक कृषक जहां धोती और सिर पर पगड़ी बांधता है, वही सेठ महंगे वस्त्र और माला तथा अंगूठी धारण करता है।ठीक इसी प्रकार अन्य पात्र अपनी वेशभूषा से परिचय कराने में सक्षम होते हैं।पात्रों के अनुकूल वेशभूषा का योजना किया जाना चाहिए , अन्यथा यह नाटक से बेमेल साबित हो जाएगा और दर्शकों में तारतम्यता स्थापित नहीं कर पाएगा।

यह भी पढ़ें

विशेष लेखन की परिभाषा और उदाहरण

कहानी लेखन की परिभाषा और उदाहरण

7. ध्वनि योजना

रंगमंच पर ध्वनि का विशेष महत्व है, बिना ठीक प्रकार से ध्वनि के दर्शकों में अरुचि उत्पन्न करती है। नाटककारो के अनुसार ध्वनि प्रत्येक दर्शक तक स्पष्ट रूप से पहुंचने चाहिए।ध्वनि के ठीक प्रबंधन ना होने के कारण दर्शकों में ऊब पैदा होती है।जसके कारण दर्शक नाटक में रुचि नहीं ले पाते हैं।ऐसा माना जाता है नाटक में प्रयोग किए गए प्रत्येक शब्द जिस प्रकार अगली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति सुन पाता है। ठीक उसी प्रकार वह प्रत्येक शब्द पिछली से पिछली पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी सुन पाए ऐसी योजना की जानी चाहिए।

8. प्रकाश योजना

नाट्य रंगमंच पर प्रकाश योजना का विशेष महत्व है। बिना प्रकाश योजना के नाटक का सफल आयोजन करना असंभव है। प्रकाश योजना दर्शकों में उत्साह और रोमांच उत्पन्न करता है।इसके माध्यम से दृश्य का सटीक विवरण दर्शकों तक पहुंच पाता है।प्रकाश की उचित व्यवस्था ना होने के कारण नाटक नीरस प्रतीत होता है।प्रकाश योजना के माध्यम से वातावरण और स्थिति भी ठीक प्रकार से बताई जा सकती है।

एक किसान अगर खेतों में काम कर रहा है तो प्रकाश की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह वास्तव में खेतों में परिश्रम कर रहा है। अगर कोई संध्या के समय पंचायत बैठने का दृश्य नाटक में आता है तो प्रकाश व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए जिसको देखकर वास्तव में ऐसा लगे पंचायत संध्या के समय ही बैठी है।हास्य, करुण, वीर आदि अनेक रसों के आधार पर भी प्रकाश की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए इसके लिए तकनीकी ज्ञान का विशेष आग्रह होता है।

9. रंगमंचीयता

नाटक को दृश्य काव्य माना गया है। अर्थात नाटक वह है जिसको भाव भंगिमा के द्वारा रंगशाला में अभिनय किया जा सके। नाटक का उद्देश्य ही रंगमंच पर अभिनय करना है।नाटकों की रचना रंगमंच को ध्यान में रखकर की जाती है।वह सभी नाटक सफल है जो रंगमंच पर अभिनय किया जा सके।

जयशंकर प्रसाद के कई सारे नाटक रंगमंच पर अभिनय करने में कठिनाई आती है।इन सभी नाटकों को अनेक नाटककारो ने नाटक मानने से इंकार किया है।जयशंकर प्रसाद ने अपने अपने नाटकों को सही ठहराते हुए , रंगमंच को ही गलत बताया है। जयशंकर प्रसाद जी का मानना है कि नाटक को रंगमंच पर किस प्रकार से प्रस्तुत करना है यह रंगमंच के जानकारों की योग्यता पर निर्भर है।

अंततः यह माना जाता है कि नाटक की रचना रंगमंच के लिए ही की जाती है।वही नाटक सफल है जो रंगमंच पर अभिनय किए जा सके। अन्यथा नाटक की रचना व्यर्थ है।

10. उद्देश्य

किसी भी साहित्य का उद्देश्य उसके कथावस्तु में निहित होता है। किसी भी प्रकार की रचना का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है अर्थात जब किसी रचना के लिए कोई व्यक्ति प्रेरित होता है तो उसकी प्रेरणा का स्रोत कहीं ना कहीं अवश्य होता है।

कुछ साहित्य, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक या मनोरंजन अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिखे जाते हैं।पूर्व समय में मनोरंजन अथवा धार्मिक , और ऐतिहासिक परिस्थिति को बताने के लिए नाटक की रचना की जाती थी।वर्तमान समय में नाटकों की रचना बहुत अर्थ में लिखे जाते हैं।

यह भी पढ़ें

फीचर लेखन की परिभाषा, भेद और उदाहरण

संदेश लेखन की परिभाषा और उदाहरण

संवाद लेखन विषय पर उदाहरण सहित जानकारी

विज्ञापन लेखन की परिभाषा और उदाहरण

स्ववृत्त लेखन की परिभाषा और उदाहरण

प्रतिवेदन लेखन की परिभाषा और उदाहरण

कार्यालयी लेखन की पूरी जानकारी

विज्ञापन लेखन परिभाषा, उदाहरण सहित पूरी जानकारी

पत्रकारिता लेखन के विभिन्न प्रकार

पत्रकारिता के विविध आयाम का संपूर्ण ज्ञान

उल्टा पिरामिड शैली की संपूर्ण जानकारी उदाहरण सहित

अभिव्यक्ति और माध्यम ( class 11 and 12 )

कार्यसूची लेखन ( अभिव्यक्ति और माध्यम ) संपूर्ण जानकारी

नाटक के तत्व – निष्कर्ष:-

कहा जा सकता है कि उपरोक्त सभी तत्वों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ नाटकों की रचना की जा सकती है। नाटक की रचना में सभी प्रकार के घटकों का कुशल होना अति आवश्यक है। चाहे वह अभिनेता हो या साधन का प्रयोग करने वाला तकनीशियन।

कथावस्तु तैयार करने वाले लेखक को भी सभी प्रकार की योजना की जानकारी होनी चाहिए।

उसका प्रयोग आदि का ज्ञान भी उसे अवश्य होना चाहिए।

अंततोगत्वा नाटक मनोरंजन के उद्देश्य से लिखा जाता है , यह दर्शकों के उत्साह और जुड़ाव से ही सफल हो सकता है। इसलिए नाटक की कथावस्तु , कथानक और पात्रों का इस प्रकार संकल्पना की जानी चाहिए कि वह दर्शक से तारतम्यता बनाए रखें।

नाटक के सफल होने का एक और कारण माना गया है , दर्शकों का सहृदय होना।

अर्थात दर्शक उस प्रकार के होने चाहिए जो वास्तव में नाटक को देखने आए हैं।

नाटक के अनुकूल दर्शकों का होना भी आवश्यक है।